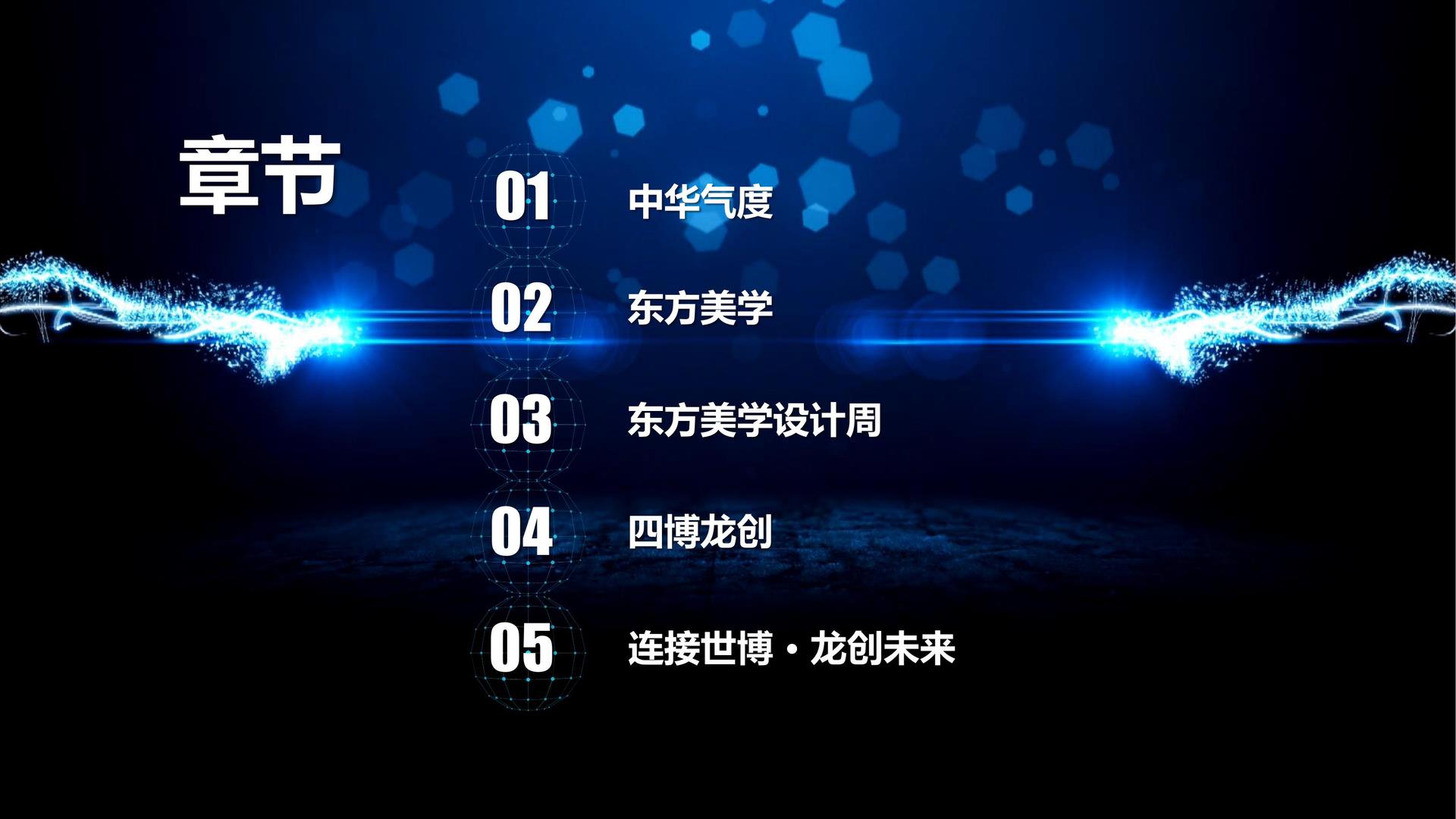

一、项目背景与核心目标

1. 项目背景

文化趋势:

国潮崛起:年轻一代对传统文化认同感提升(90后/00后占比超60%),东方美学相关产品搜索量年增长120%;

设计赋能:全球设计周中,“东方元素”主题展览占比从2019年的15%增至2023年的35%,成为国际设计界新焦点。

市场机遇:

目标城市(如杭州、苏州、成都)文化消费潜力大,但缺乏高规格、沉浸式的东方美学体验活动;

竞品设计周多聚焦现代工业设计,东方美学细分领域存在空白。

2. 核心目标

短期(1-3个月):

吸引10万+线下观众,线上曝光量突破5000万次;

联动50+东方美学品牌/设计师,促成合作签约金额超2000万元。

长期(1年):

打造“东方美学设计周”IP,成为国内文化设计领域标杆活动;

推动东方美学商业化,带动参展品牌销售额平均增长30%。

二、活动定位与差异化策略

1. 核心定位

主题:“东方之韵,设计新生”

强调“传统与现代融合”,拒绝“复古堆砌”,以创新设计激活东方美学基因。

slogan:“一器一物,皆有东方魂”

通过具象化表达(器物)传递抽象文化价值(东方魂),降低用户理解门槛。

2. 差异化策略

内容创新:

设立“非遗再造实验室”:邀请非遗传承人(如苏绣、榫卯)与新锐设计师合作,现场创作可量产的文创产品;

举办“东方美学黑客松”:48小时限时设计挑战,主题为“用科技重构传统纹样”,优胜作品获投资孵化。

体验升级:

打造“五感沉浸式展馆”:结合视觉(光影投影)、听觉(古琴/尺八演奏)、嗅觉(沉香/檀香)、触觉(丝绸/瓷器)、味觉(宋式茶点),构建全方位东方美学场景。

三、整合营销执行方案

1. 线上传播:文化破圈+社交裂变

(1)内容营销矩阵

平台 内容类型 目标 执行计划

抖音 15秒“东方美学冷知识”短视频 吸引年轻用户(18-30岁) 每周发布3条,联合文化类KOL(如@才疏学浅的才浅)解析“青铜器纹样寓意”“宋代极简美学”

小红书 场景化种草笔记 激发女性用户购买欲 邀请家居/时尚类KOC发布“东方美学改造家”教程(如用屏风分隔空间、穿汉服拍国风大片),评论区抽奖送设计周门票

B站 深度纪录片+设计师访谈 建立专业品牌形象 联合UP主(如@影视飓风)拍摄《东方美学100年》纪录片,采访参展设计师(如朱仁民、杨明洁)

(2)社交裂变活动

“东方美学打卡地图”:

用户在线上H5页面领取电子地图,线下到设计周展馆打卡5个指定点位(如非遗展区、科技互动区),可兑换“限量版东方美学手账本”;

分享打卡照片至朋友圈/微博,带话题#东方美学设计周#,额外获赠“设计师联名款茶具”。

“东方美学传承人”挑战赛:

用户上传自己创作的东方美学作品(如书法、水墨画、汉服穿搭),点赞TOP100获赠设计周VIP票;

联合抖音发起“东方美学变装”特效,降低参与门槛(如一键生成“宋代文人”“唐代仕女”造型)。

2. 线下活动:高势能引爆+长尾运营

(1)主会场活动

开幕式:

亮点设计:

“水墨投影秀”:用3D Mapping技术在建筑立面呈现动态《千里江山图》;

“非遗时装秀”:模特身着融合苏绣、扎染的现代服装走秀,背景音乐为电子版《广陵散》。

主题展览:

“东方未来馆”:展示AI生成的东方美学设计(如用算法生成“赛博朋克版敦煌飞天”);

“生活美学馆”:复刻宋代文人四艺(点茶、焚香、插花、挂画)场景,提供体验课程(需预约,收费99元/人,含材料包)。

(2)分会场活动

快闪店:

选址:城市地标(如上海新天地、成都太古里);

体验设计:

“东方美学盲盒机”:支付39元随机获得1款设计周联名文创(如徽章、书签);

“AR寻宝”:扫描快闪店海报,用手机AR功能捕捉“虚拟东方神兽”(如麒麟、凤凰),兑换优惠券。

异业合作:

与高端酒店合作:推出“东方美学主题套房”(含设计周限定香氛、茶具);

与汽车品牌联名:打造“东方美学概念车”(内饰采用竹编、丝绸元素),设计周期间首发并开放试驾。

四、数据驱动与效果优化

1. 数据监测体系

核心指标:

曝光层:短视频播放量、话题阅读量、H5页面访问量;

转化层:门票购买率、展馆打卡率、联名产品售罄率;

忠诚层:社交媒体二次传播率、用户NPS(净推荐值)、参展品牌复购率。

工具支持:

用户画像:通过CDP(客户数据平台)整合线上线下数据,生成“年龄/性别/地域/兴趣标签”(如25-35岁女性、国风爱好者);

热力图分析:监控展馆内人流分布,优化动线设计(如将高人气展区放在入口附近)。

2. 动态优化机制

每日复盘:

淘汰低效内容(如点击率<3%的信息流广告);

调整投放时间(如职场人群午休(12:00-14:00)加大小红书投放)。

每周迭代:

根据用户反馈优化体验环节(如将“生活美学馆”课程时长从2小时缩短至1小时);

升级裂变奖励(如将“手账本”升级为“设计师签名版丝巾”)。

五、预算分配与ROI预估

1. 预算占比

渠道/活动 预算占比 说明

线上广告 35% 抖音/小红书信息流、B站UP主合作

线下活动 40% 主会场搭建、快闪店运营、异业合作费用

用户激励 15% 打卡奖励、挑战赛奖金、联名产品补贴

应急储备 10% 应对天气突变(如户外活动改期)或舆情

2. ROI预估

首年目标:

线下门票收入:500万元(按单人票100元、5万人次计算);

线上联名产品销售额:1500万元(按客单价300元、5万件计算);

参展品牌签约金额:2000万元(B端合作收入)。

营销费用占比:≤25%(即1000万元);

费效比:每1元营销投入带动4元收益。

六、风险应对与预案

1. 潜在风险

天气突变:户外活动(如开幕式)遇雨导致人流减少;

舆情危机:用户对“东方美学”解读存在争议(如“文化挪用”质疑);

参与度不足:年轻用户对传统活动形式兴趣低迷。

2. 应对策略

天气突变:

提前准备雨棚、一次性雨衣,将户外环节(如时装秀)移至室内;

通过短信/APP推送“雨天专属福利”(如免费领取热饮)。

舆情危机:

设立“文化顾问团”(邀请历史学家、非遗传承人参与内容审核);

快速响应:2小时内发布官方声明,强调“尊重传统、创新表达”的初心。

参与度不足:

增加互动环节(如“东方美学DIY工坊”让用户亲手制作香囊、团扇);

联合游戏厂商推出“线上寻宝+线下兑换”活动(如在《原神》中植入设计周任务,完成任务可领实体奖品)。

七、总结与执行关键点

1. 核心策略总结

文化破圈:通过年轻化表达(如短视频、盲盒、AR)降低东方美学理解门槛;

体验为王:以“五感沉浸”构建差异化记忆点,区别于传统设计展;

生态共赢:联动品牌、设计师、用户、平台,形成“设计-生产-消费”闭环。

2. 执行关键点

节奏把控:

预热期(T-2月):通过KOL测评、话题炒作建立认知;

爆发期(T-1月至活动期):结合大促(如双11)推出“早鸟票+联名产品套餐”;

长尾期(活动后1-3月):通过纪录片二创、设计师专访持续输出内容。

资源整合:

内部协同:市场部、策展部、技术部数据共享,避免信息孤岛;

外部联动:与文旅局、非遗保护中心合作,获取政策支持与资源倾斜。

通过文化赋能设计、科技重塑体验,东方美学设计周将重新定义“中国式审美”,成为连接传统与未来、东方与全球的文化桥梁。

如果大家有任何需求,可以拨打发布者电话,信息真是有效!